Viele Begriffe aus der analogen Fotografie sind aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Mit ihnen verwanden auch die Verfahren und Materialien, die über 150 Jahre lang die Welt der Fotografie bestimmten.

Unter analoger Fotografie verstehen wir heute die Verfahren und Materialien, die auf der Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen basierten. Der Begriff wurde als Abgrenzung zur digitalen Fotografie eingeführt.

Definitionen und Grundbegriffe der analogen Fotografie

Absaugverfahren (Definition), oder auch Soaking-off-process (en.): Absaugverfahren gehören zu den Kolloid-Härtungsprozessen. Nach Farbauszügen werden Reliefbilder hergestellt, die mit den entsprechenden subtraktiven Farben eingefärbt werden und dann in Kontakt auf gelatiniertes Papier übertragen (abgesaugt) werden. Zu den in der Farbfotografie benutzten Absaugverfahren gehören Bromölumdruck, Ölumdruck. Spezielle in den 1920er Jahren patentierte Verfahren für den Drei-Farben-Druck waren die Pinatypie, die Uvatypie.

Abzug (Definition), oder auch print (en.), épreuve (fr.), tirage (fr.): als Abzüge bezeichnet man positive Bilder auf Papier, die von Negativen, Dias, Fotoplatten oder Filmen im Kontaktverfahren, auf digitalem Wege oder durch Vergrößerung hergestellt werden.

Analoge fotografische Verfahren (Definition): Die klassischen analogen fotografischen Verfahren (1839-2004) benutzen die Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen (Silberhalogeniden) wie Silberchlorid (AgCl), Silberbromid (AgBr) und Silberjodid (AgJ). Durch die Belichtung einer fotografischen Schicht entsteht ein Negativ. Helle Partien werden im Negativ dunkel abgebildet. Hier hat das Licht eine chemische Veränderung bewirkt. Nach der Belichtung in einer Kamera folgt eine sogenannte Entwicklung, bei der das latente Negativbild sichtbar wird. Durch Umkopieren des Negativs auf eine lichtempfliches Fotopapier entsteht ein Positiv-Abzug.

Arbeitsblendenmessung (Definition): Bei Spiegelreflexkameras erfolgte die Messung der Belichtsstärke durch das aufgesetzte Objektiv zunächst bei der Blende, die zur Fotografieren verwendet werden sollte. Dies führte bei kleinen Blenden zu einem sehr dunklen Sucherbild.

Aufnahmeformate (Plattenformate) (Definition): Bereits in der Anfangszeit der Fotografie gab es erste einheitliche Größen für Fotoplatten und Daguerreotypien. Ein Ganzplatte maß 165 × 216 mm. Abgeleitet von diesem Format gab es Halb- (114x140), Viertel- (83x108), Sechstel- (70x83) und Neuntel-Platten (51x64). Für die Aufnahmen mit Gelatine Trockenplatten waren ab 1880 industriell hergestellte Formate üblich: 9 × 12 cm, 4''x5'', 13 × 18 cm, 5x7 inch (12,7 x 17,8 cm), 8x10 inch (20,3 x 25,4 cm), 18 cm × 24 cm, 11x14 inch (27,9 x 35,6 cm) und größer.

Aufnahmeverfahren (Definition): Bei den diversen fotografischen Aufnahmeverfahren handelt es sich um lichtempfindliche Materialen oder Schichten auf unterschiedlichen Schichtträgern. Man unterscheidet grundsätzlich zwei Verfahren, einmal die direkten einstufigen Positivverfahren (Daguerreotypie, Ambrotypie, Diafilm, Polaroid) und zum Anderen die zweistufigen Verfahren, die durch Umkopieren von einem negativen Bild in ein positives Bild umgewandelt werden (Kalotypie, nasses Kollodiumplatten, Gelatinetrockenplatten, Negativfilme) und dadurch vervielfältigt werden können. Seit den 2000er Jahren haben vermehrt elektronische Bildaufzeichnungsverfahren durchgesetzt, die digital verarbeitet werden.

Autofokus (Definition): Als Autofokus (AF) wird die Technik einer Kamera oder auch anderer optischer Geräte bezeichnet, automatisch auf das Motiv scharfzustellen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen aktivem Autofokus, der auch bei völliger Dunkelheit funktioniert, und passivem Autofokus, bei dem nur das vom Motiv abgestrahlte oder reflektierte Licht verwendet wird. Die erste Kamera, die in Deutschland mit einem eingebauten Autofokus verkauft wurde, war im November 1977 die Konica C35 AF. Darauf folgten von allen Herstellern sehr schnell unterschiedlichste Varianten. Das Ausstattungsmerkmal wurde im Amateurbereich innerhalb eines Jahres zum Standard bei neuen Kameras. Sehr schnell folgten die ersten Kleinbild-Spiegelreflexkameras mit automatischer Scharfstellung des Objektivs durch das Kameragehäuse: 1981 die Pentax ME F, gefolgt 1983 von Nikons nach einem ähnlichen Prinzip funktionierender Nikon F3AF.

Bakelit (Definition), oder auch bakelite: Bakelit ist der Name eines 1907 vom belgischen Chemiker Leo Hendrik Baekeland erfundenen duroplastischen Kunststoffes auf der Basis von Phenolharz. Bakelit und Bakelite sind Markenzeichen (Warenzeichen) für diverse frühe Kunststoffe, ursprünglich von (ab 1909) der Bakelite GmbH in Deutschland, etwas später auch der Union Carbide Corporation in den USA. Der stabile, hitzeresistente Phenoplast-Werkstoff Bakelit war der erste industriell produzierte Kunststoff. Bakelit-Teile werden durch Formpressen und Aushärten eines Phenolharz/Füllstoff-Gemisches in einer hierzu beheizten Form hergestellt. Was aber heute beinah in Vergessenheit geraten ist: Die junge DDR hatte einen der größten Betriebe weltweit für die Produktion von Phenolharzen geerbt (in der Fachsprache auch "Plastaresin" genannt). Es war noch der Erfinder L. H. Baekeland, der in Kooperation mit den Rütgerswerken in Erkner bei Berlin im Jahre 1910 eine erste Fabrik zur großtechischen Erzeugung dieses Preßstoffes gegründet hatte. Trotz Bombardierung im Zweiten Weltkrieg blieb das Werk lieferfähig. Das Ausgangsprodukt Kohlenteer war aufrund der Stadtgaserzeugung in großen Mengen vorhanden.

Belichtungsautomatik (Definition): Um automatisch eine zur aktuellen Beleuchtungssituation richtige Kameraeinstellung zu finden, gibt es drei Parameter bzw. Variablen zu beachten: Die Empfindlichkeit des Films (oder Sensors), die Belichtungszeit und die Blende. Erstere ist bei analogem Film nicht verstellbar, muss aber mit bedacht, bzw. der Kamera/Belichtungsmesser mitgeteilt werden. Die anderen beiden können dann nacheinander so bestimmt werden, dass entweder die passende Verschlusszeit zur frei gewählten Blende ermittelt wird (Zeitautomatik, auf Englisch: Aperture priority, Kürzel: A), oder die passende Blende zur voreingestellten Verschlusszeit (Blendenautomatik, auf Englisch: Shutter priority, Kürzel: S). Es gibt aber auch automatische Kameras, die nach einem fest eingebauten Programm jeweilige Blende/Zeit-Kombinationen, definiert über ihren Lichtwert ansteuern. So was nennt man Lichtwert-, Voll- oder Programmautomatik (Kürzel: P). Späte elektronische Kameras ließen auch variable Programme zu.

Belichtungsmesser (Definition): Die frühen Belichtungsmesser maßen die Lichtstärke des Beleuchtungslichts. Belichtungsmesser lösten ab 1880 die bis dahin verwendeten Belichtungstabellen ab, die die Belichtungswerte anhand der Tageszeit und des Wetters definierten. Wichtige Bauformen waren visuelle oder Extinktionsmesser, Vergleichsphotometer, Aktinometer, die mit lichtempfindlichem Papier arbeiteten und fotoelektrische Belichtungsmesser. Der erste mit einer Selenzelle bestückte elektrische Belichtungsmesser wurde von der Weston-Gesellschaft in den USA im Jahr 1932 auf den Markt gebracht; Neuere Geräte und Belichtungsmesser in Kameras arbeiten oft mit einem Cadmiumsulfid (CdS)-Fotowiderstand; sie benötigen daher eine Batterie als Energiequelle, oft in Form einer Knopfzelle.

Belichtungszeit (Definition), oder auch exposure time (en.): Die Belichtungszeit ist die Dauer, für die sich der Verschluss einer Kamera öffnet und das Aufnahmemedium für den Lichtstrom des Objektivs freigibt. Übliche Belichtungszeiten sind: 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – 1/1000 – 1/2000 s. Die für die Erzeugung einer Fotografie notwendige Belichtungszeit, um eine ausreichende Schwärzung der fotografischen Schicht hervorzurufen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Lichtempfindlichkeit der fotoempfindlichen Schicht, der Stärke der Beleuchtung und der Lichtstärke des Objektivs. Die Verkürzung der Belichtungszeiten für fotografische Aufnahmen war ein langer Prozess, der auf verschiedenen Wegen angegangen wurde. Die ersten Daguerreotypien benötigten noch rund 20 Minuten Belichtungszeit für eine Aufnahme im vollen Sonnenlicht. Lichtstärkere Objektive, bessere Emulsionen und Prozesse führten bereits innerhalb von wenigen Jahren zu Belichtungszeiten von einigen Sekunden. Immer noch lange genug um die Belichtung durch Öffnen und Schließen des Objektivdeckels zu steuern. --> Verschlusssysteme kamen ab 1880 standardmäßig zu Einsatz.

DOP (Definition), oder auch develpping out paper: Der Begriff DOP kommt aus dem Englischen für develloping out paper. Als DOP werden moderne Fotopapiere bezeichnet, die durch ihre hohe Lichtempfindlichkeit auch in elektrischen Vergrößerungsgeräten verwendet werden konnten. Im Gegensatz zu POP, die noch Tageslicht für die Belichtung benötigten.

Dreifarbenfotografie (Definition): Die Idee der Dreifarbenfotografie mit Hilfe der drei additiven Grundfarben wurde 1861 vom englischen Physiker James Clerk Maxwell (1831-1879) entwickelt und demonstriert. Er stellte mit dem nassen Kollodiumverfahren drei Aufnahmen aus demselben Blickwinkel her, wovon die erste durch einen Blaufilter, die zweite durch einen Grünfilter und die dritte schließlich durch einen Rotfilter gemacht wurden. Die Filter bestanden aus Glasküvetten mit gefärbten Flüssigkeiten. Die durch Umkopieren fotografisch erstellten drei Auszugsdiapositive projizierte er mit einem Dreifachprojektor passgenau übereinander, wobei sich vor den drei Projektor Objektiven dieselben Farbfilter befanden, wie sie bei Aufnahme verwendet worden waren.

Druck (Definition), oder auch print: Der Begriff Druck wird im Deutschen für verschiedene Arten von Vervielfältigungen von Fotografien benutzt. Am Anfang des 20. Jahrhunderts kamen die so genannten Edeldruckverfahren zum Einsatz. Heute ist der Laserdruck oder die Elektrofotografie am bekanntesten. Im Englischen wird der Begriff "print" auch für Abzüge von Negativen oder digitalen Aufnahmen auf Fotopapier verwendet.

Dunkelkammer (Definition), oder auch dark room: Abgedunkelter Raum, in dem lichtempfindliche Materialien verarbeitet werden. Reisefotografen verwendeten in der Frühzeit der Fotografie lichtdichte Zelte als Dunkelkammer für die sofortige Verarbeitung der Fotoplatten.

Edeldruckverfahren (Definition), oder auch Pigmentdruck, Kunstdruckverfahren: Die Edeldruckverfahren oder Kunstdruckverfahren sind ein Oberbegriff für Fotopapiere und Verfahren, die als farbgebende Substanz Farbpigmente statt Silbersalze enthalten. Vor allem in der Zeit des Piktorialismus bis in die 1930er Jahre hinein wurden Edeldruckverfahren angewendet. Mit diesen Verfahren wurden dauerhaftere Abbildungen erzeugt als mit den üblichen Silber-basierten lichtempfindlichen Schichten, die schnell ausbleichen konnten. Beim Gummidruck wurden zum Beispiel oft Kohlepigmente benutzt. Vorteil dieser Verfahren war ebenfalls, dass sie auf beliebige Papiersorten aufgebracht werden konnten.

Einstufige Verfahren (Definition): Als einstufige fotografische Verfahren werden solche bezeichnet, die nach der Aufnahme direkt das fertige Bild liefern ohne den Zwischenschritt über ein Negativ. Hierzu zählen das erste fotografische Verfahren überhaupt, die Daguerreotypie (1839), die Autochrome Farbmaterialien (1900), Polaroid Sofortbildfotografie und digitale Verfahren, die das Bild auf einem Monitor sichtbar machen (1990). Siehe auch: Zweistufige Verfahren

Emulsion (Definition), oder auch emulsion: eine Emulsion in der Fotografie steht für eine Suspension lichtempfindlicher Silberhalogenidkristalle in einem geeigneten Trägermaterial wie Gelatine, Kollodium oder Eiweiß. Siehe auch --> Fotoemulsion

Entwicklung (Definition), oder auch development (en.): Bei der Entwicklung wird das prinzipiell durch die Latentbildkeime bereits vorhandene, aber latente (von lat. latens = verborgen) Bild sichtbar gemacht. In der Fotografie wird ein noch nicht sichtbares, latentes Bild nach der Belichtung mit Hilfe eines Entwicklers (in der Frühzeit Gallussäure) hervorgerufen. Bei den Daguerreotypie-Verfahren wurde zur Verstärkung des kaum sichtbaren Bildes Quecksilberdampf verwendet, der mit dem Silber der Platte ein Amalgan bildete. Durch Entwickler (Reduktionsmittel) werden die Silberionen der Silberhalogenidkristalle zu elementarem Silber reduziert, die einen Latentbildkeim tragen. Die Latentbildkeime katalysieren also die Reduktion.

Film (Definition), oder auch Rollfilm, Kleinbildfilm, film (en), pellicule (fr): Im Deutschen hat das Wort Film verschiedene Bedeutungsebenen. In der Industrie steht Film für eine dünne Schicht, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird. Während im Deutschen eine Filmkamera eindeutig für die Aufnahme von bewegten Bildern steht, ist im Englischen Sprachgebrauch eine film camera auch ein Fotoapparat. Mit der Erfindung des Zelluloids und dessen Einsatz als Bildträger fand ein Bedeutungswandel statt. Heute versteht man unter Film eine mit einer Fotoemulsion beschichtete, transparente Folie aus Tri-Acetat oder Polyester. Fotografische Filme wie Planfilme, Rollfilme oder Kleinbildfilme sind, im Unterschied zu den früher verwendete Bildträgern aus Glas, biegsam. Filme gibt es für unterschiedliche Aufnahmeformate und in unterschiedlichen Längen; dabei wird eine Reihe von Konfektionierungstypen unterschieden. Gängige Formate sind der 35-mm-Film (Kleinbildfilm) mit einem Negativ/Diaformat von 24 mm × 36 mm für 12, 24 oder 36 Aufnahmen, im Mittelformat die Typen 120, 220 (doppelte Länge) mit Bildformaten von 4,5 cm × 6 cm, 6 cm × 6 cm, 6 cm × 7 cm oder 6 cm × 9 cm, daneben Typ 127 für 4 cm × 4 cm (1½ " × 1½") und der APS-Film. Großformatkameras verwenden Planfilm. Seit dem Höhepunkt des Fotofilmverkaufs um das Jahr 2000 ging der weltweite Absatz bedingt durch den Erfolg der Digitalfotografie stark zurück.

film camera (Definition): Als filmcamera bezeichnet man im Englischen einen Fotoapparat, der klassische analoge Aufnahmematerialien verwendet.

Fixfokusobjektiv (Definition): Fixfokusobjektive sind Objektivkonstruktionen, meist geringer Lichtstärke, mit einem fest eingestellten Fokuspunkt, die ein manuelles Fokussieren überflüssig machten. Sie wurden meist in einfachen, kostengünstigen Kameras wie zum Beispiel den Boxkameras eingesetzt.

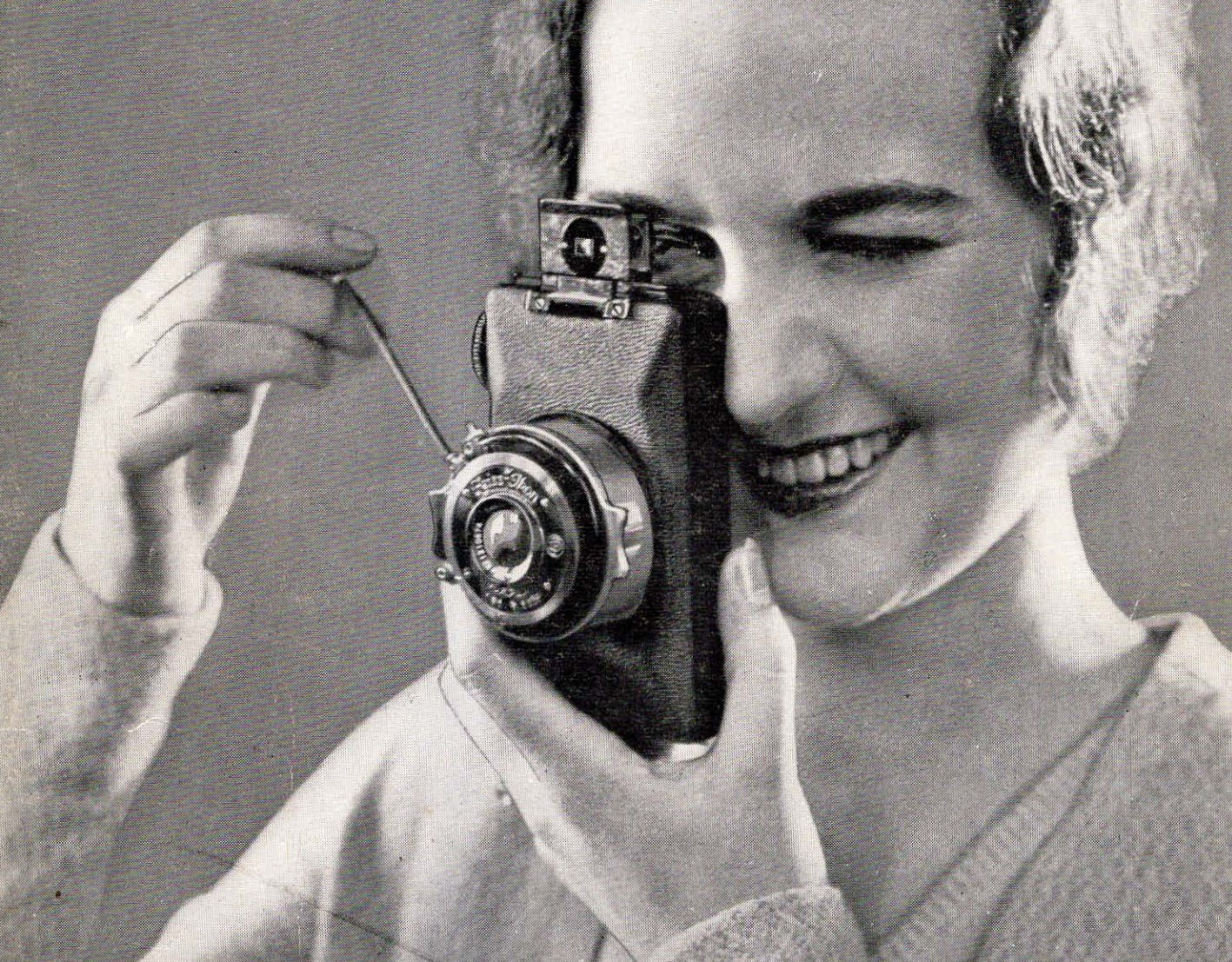

Fotoapparat (Definition), oder auch film camera, still picture camera, still camera: ein lichtdichter kastenförmiger Apparat mit Objektiv und Verschluss zum Belichten von lichtempfindlichem Fotomaterial (Film).

Fotoemulsion (Definition): Als Fotoemulsion wird eine dünne lichtempfindliche Schicht bezeichnet, mit der verschiedene Trägermaterialien, wie Glas und Folien aus Zellulose oder Polyestern, beschichtet werden. Die lichtempfindliche Fotoemulsion bildet die Grundlage für alle fotografischen Platten, Filme und Papiere. Fotoemulsionen bestehen seit 1880 aus Gelatine mit eingebetteten Halogeniden wie Silberchlorid, Silberbromid oder Silberiodid. Die Halogenide entstehen aus Umsetzungen von Kochsalz (Natriumchlorid (NaCl)), Kaliumbromid (KBr) und Kaliumiodid (KI) mit Silbernitrat. Silbernitrat ist ein Salz der Salpetersäure. Es ist zusammengesetzt aus dem Kation Ag+ und dem Nitratanion NO3−. Silberhalogenide bilden Kristallstrukturen, in denen die Elemente geladen vorliegen (Ag+, Cl−) = Ionengitter. Theoretisch ist dabei jedes Silberion von sechs Chloridionen (analog zu Bromid- und Iodid-) umgeben und jedes Chloridion von sechs Silberionen. In der Praxis ist es jedoch so, dass zumindest einige der Silberionen, so genannte Zwischengitter-Silberionen, ihren Platz verlassen und sich im Kristall bewegen. Diese Ionen spielen eine wichtige Rolle bei der weiteren Entstehungsgeschichte eines latenten Bildes. Störstellen-Silberhalogenide sind lichtempfindlich, wobei die Empfindlichkeit vom Iodid über das Bromid zum Chlorid abnimmt. Sie sind jedoch nur für blaues und UV-Licht empfindlich. Auf größere Wellenlängen reagieren sie nicht. Daher müssen sie spektral sensibilisiert werden. Dabei werden sie mit Farbstoffmolekülen ummantelt, welche die Lichtquanten einfangen und Elektronen in Richtung Kristall liefern.

Fotografie (Definition), oder auch photography: Der Begriff Fotografie oder in der alten deutschen Schreibweise Photographie setzt sich zusammen aus dem altgriechischen photós = ‚Licht‘ und graphein = ‚zeichnen‘, also „mit Licht zeichnen. Die Bezeichnung Fotografie geht auf den englischen Astronomen Herschel zurück, der 1839 damit das in England von Talbot erfundene fotografische Verfahren der Kalotypie beschrieb.

Fotografischer Elementarprozess (Definition): Beim silberbasierten fotografischen Prozess entstehen bei Lichteinall auf den lichtempfindlichen Silberhalogenid-Kristiallen für das Auge zunächst unsichtbare Keime aus metallischem silber. Dieses latente Bild wird bei der Entwicklung verstärkt und so sichtbar gemacht. Der bei der Belichtung gebildete Keim wirkt als Katalysator für die anschließende Entwicklung. Dieser Vorgang spielt eine Rolle sowohl bei der Aufnahme als auch bei positiven Abzügen, sei es in Schwarzweiß oder Farbe.

Fotolabor (Definition): Fotolabore sind Fachbetriebe, die sich mit Entwicklung und Weiterverarbeitung von lichtempfindlichen Materialien und der Anfertigung von Abzügen oder Drucken beschäftigten. Später entwickelten sich daraus auch Großbetriebe für die Massenhafte verarbeitung von fotografischen Materialien, die mit aufwendigen Anlagen von Herstellern wie Kodak oder AGFA ausgestattet waren.

Fotopapier (Definition), oder auch photographic paper: Fotopapier (oder auch Kopierpapier) ist ein Oberbegriff für Papier- und Kartonsorten, die mit einer lichtempfindlichen Schicht sind. Fotopapier wird mit Hilfe eines Negativs entweder im Kontaktverfahren oder mit einem Vergrößerungsgerät belichtet. Durch die Umkehr der Tonwerte entsteht nach der Entwicklung und Fixierung ein positives fotografisches Bild. Die bis in die 1920er Jahre üblichen Auskopierpapiere wurden nach und nach durch empfindlichere Entwicklunags-Fotopapiere ersetzt.

Fotoplatte (Definition), oder auch plate, plaque: Glasplatte, die mit einer lichtempfindlichen Schicht beschichtet ist. Von 1850 bis 1880 wurden Kollodium Nassplatten, ab 1880 Gelatine Trockenplatten verwendet. Seit den 1940er Jahren wurde das Trägermaterial durch Kunststoff erstetzt, sogenannten Planfilm.

Gaslichtpapier (Definition): Gaslichtpapier gehört zu den Entwicklungs-Fotopapieren, die nach der Belichtung unter einem Negativ mit Hydrochinon, Metol oder anderen ähnlichen Entwicklern entwickelt werden. Es wurde ab 1881 von zahlreichen Herstellern unter diversen Bezeichnungen wie Velox, Ridax, Lupex usw. angeboten. Es handelte sich um Chlorsilbersalz in einer Gelatineschicht auf Barytunterlage. Später wurde ein Zusatz von Brom- bzw. Jodsilber zur Verbesserung des Bildtons hinzugefügt. Durch seine geringe Empfindlichkeit konnte es bei schwacher Raumbeleuchtung (Gaslicht) für die eigentliche Belichtung in Tageslicht und bei kräftigem Kunstlicht vorbereitet werden. Die Belichtung dauerte üblicherweise mehrere Minuten. Das Gaslichtpapier wurde in verschiedenen Oberflächen glänzend, halbmatt oder tiefmatt angeboten. Der erzielte Farbton war rotbraun bis schwarz.

Gradation (Definition): Die Papiergradation bezeichnet den Kontrastumfang von Fotopapier. Die Gradation wird bei Fotopapier durch Gradationszahlen angegeben: 0 = extraweich (= sehr diffus gräulich) - 1 = weich - 2 = spezial - 3 = normal - 4 = hart - 5 = extrahart (= fast nur schwarz und weiß). Die Gradation ist die Steigung (des geradlinigen Teils) der Schwärzungskurve, die den Zusammenhang von Lichteinfall und Grad der Schwärzung in der fotografischen Schicht darstellt. Steigt die Kurve stark (mehr als 45°), ist die Gradation steil und der Film gibt Helligkeitsunterschiede im Motiv verstärkt wieder.

Kamera (Definition), oder auch camera: Eine Kamera (im Lateinischen steht camera für eine Kammer) ist zunächst einmal ein geschlossener leerer Raum oder Kasten. An der Stirnseite befindet sich eine Öffnung mit einem Loch oder einem Objektiv und an der Rückseite eine Projektionsfläche für das Bild, das vom Objektiv erzeugt wird. In der klassischen Camera obscura, wie sie vor allem im 18. Jahrhundert gebräuchlich war, wurde das erzeugte Bild direkt auf einer Mattscheibe betrachtet und als Zeichenvorlage verwendet. Mit dem Aufkommen der fotografischen Verfahren seit 1839 wird das in der Kamera erzeugte Bild mittels lichtempfindlicher Materialien dauerhaft aufgezeichnet.

KB (Definition), oder auch en: 35 mm: Die Abkürzung KB steht im deutschen Sprachraum für das Kleinbildformat aus dem beidseitig perforierten 35mm Kinofilm.

Kinofilm (Definition): 1893 präsentierte der Erfinder Thomas Alva Edison das von seinem Chefingenieur William Kennedy Laurie Dickson entwickelte Kinetoskop – einen Schaukasten, in dem jeweils eine Person kurze Filme betrachten konnte. Die Erfindung verbreitete sich in den Vereinigten Staaten, bevor der Cinématographe der Lumière-Gesellschaft die USA erreichte. Die Gebrüder Lumière konnten mit ihrer Technik sowohl Filme aufnehmen als auch abspielen.

Kleinbildformat (Definition), oder auch Vollformat; Normalformat: Das klassische Kleinbildformat von 24 mm x 36 mm entstand ursprünglich aus dem 35 mm Kinofilm, der 1893 für die Kinofilmindustrie entwickelt wurde. Die 35 mm breiten Filmstreifen waren beidseitig perforiert mit einer nutzbaren Breite von 24 mm. Für die Verwendung in Fotoapparaten wurde der Film um 90° gedreht. Damit entstand das legendäre Format von 24 mm x 36 mm, das bis in das digitale Zeitalter überlebt hat und bei Digitalkameras auch heute noch als "Vollformat" bezeichnet wird. Die Konfektionierung in Filmpatronen wurde unter der Bezeichnung 135 Film vermarktet. s. auch 35-mm-Film.

Kolloid (Definition): Kolloide sind leimartige organische Stoffe wie Gelatine, Gummi Arabicum, Fischleim oder Eiweiß. Sie werden in Kolloid-Härtungsprozessen verwendet wie den Pigmentverfahren oder Öldruckverfahren.

Kontaktdruck / Kontaktabzug (Definition), oder auch contact print: Ein Negativ wird im Kontakt auf Fotopapier gelegt und belichtet. In der Frühzeit Fotografie bestimmte die Größe des Negativs die Größe des fertigen Bildes. Für Rollfilm und Kleinbildfilm wurden Kontaktkopien von kompletten Filmen angefertigt, um die Bilder besser beurteilen und auswählen zu können.

Kontaktdruck / Kontaktabzug (Definition), oder auch contact print: Ein Negativ wird im Kontakt auf Fotopapier gelegt und belichtet. In der Frühzeit Fotografie bestimmte die Größe des Negativs die Größe des fertigen Bildes. Für Rollfilm und Kleinbildfilm wurden Kontaktkopien von kompletten Filmen angefertigt, um die Bilder besser beurteilen und auswählen zu können.

Kopierpapier (Definition): anderer Begriff für Fotopapier.

Kunstdruckverfahren (Definition), oder auch Edeldruckverfahren: siehe Edeldruckverfahren.

Latentes Bild (Definition): Bei den silberbasierten Fotoverfahren entsteht bei der Belichtung zunächst ein noch unsichtbares latentes Bild, das beim Entwicklungsvorgang hervorgerufen und sichtbar wird. Im Gegensatz zu den Auskopierverfahren, bei denen man solange belichtet bis das fotografische Bild sichtbar ist. Licht, das auf die Emulsion trifft, reduziert Silbersalz zu metallischem Silber. Dies geschieht folgendermaßen: Ultraviolette Strahlen spalten mit ihrer Energie das Bromsilberkorn in ein Silber-Ion (Ag+) und ein Brom-Ion (Br-). Das freigewordene Silber nennt man photolytisches (oder metallisches) Silber, es ist ganz schwarz. Es hängt als Pünktchen an den nicht gespaltenen Silbersalzkörnern. Wo viel Licht hinfiel, ist die Konzentration an Silber groß, wo wenig Licht hinkam, liegt wenig reduziertes Silber vor. Doch die Abbildung des Fotografierten oder Gefilmten ist selbst mit einem Mikroskop nicht wahrzunehmen, d.h. das photographische Bild ist zwar anwesend, aber nicht sichtbar, weshalb es ‚latentes Bild‘ genannt wird. Erst die Entwicklung bringt das Unsichtbare hervor.

Lichtbild (Definition): Der Begriff Lichtbild wurde ab 1839 in Deutschland als Oberbegriff für die Verfahren der Fotografie eingeführt.

Lichtbild (Definition): Der Begriff Lichtbild wurde ab 1839 in Deutschland als Oberbegriff für die Verfahren der Fotografie eingeführt.

Lichthofschutzschicht (Definition), oder auch anti halation layer: Als Lichthof bezeichnet man einen fotografischen Effekt, der überwiegend in der Nachtfotografie und in Aufnahmesituationen mit starkem Gegenlicht auftritt. Spitzlichter erhalten eine Überstrahlung um die Lichtquelle herum. Der Lichthofeffekt tritt gleichermaßen bei der Fotografie auf Film und bei digitaler Kameratechnik auf. Bei digitalen Kameras spricht man von Blooming. Bei der Fotografie auf Film unterscheidet man Diffusionslichthöfe, die durch chemische Diffusion im Film entstehen, was damit eine Überstrahlung um die Lichtquelle, die nach außen langsam abnimmt, hervorruft, sowie in Reflexionslichthöfe, die durch Reflexion des Lichts an der Trägerschicht des Films entstehen und einen Ring in Form eines Halo um die Lichtquelle bilden.

Mehrschichtenmaterialien (Definition): Der erste Mehrschichtenfilm war der Kodachrome Farbdiafilm, der aus mehreren unterschiedlich sensibilisierten Emulsionsschichten bestand. Auch Farb-Fotopapier ist aus mehreren Farbschichten aufgebaut. Bei den chromogenen Materialien werden bei der Entwicklung die für das fertige Bild benötigten Farbstoffe gebildet.

Mittelformatfotografie (Definition): Der ungefähr 6 cm breite 120er Rollfilm war das typische Aufnahmematerial der Mittelformatfotografie mit typischen Aufnahme Formaten von 6x6, 6x7 und 6x9 cm. Auch alle anderen Rollfilmformate werden der Mittelformatfotografie zugerechnet. Im Vergleich zum relativ kleinen Kleinbildformat wurden Rollfilme vor allem in der professionelle Fotografie eingesetzt. Daneben gibt es im professionellen Studiobereich die noch größeren Planfilmmaterialien mit von größeren Formaten. Im Amateurebereich die kleineren Kleinbild- und Instamatic Filmformate.

Momentfotografie (Definition): Als Momentfotografie wurden die ersten fotografischen Aufnahmen von sich bewegenden Objekten mit sehr kurzen Belichtungszeiten von Bruchteilen einer Sekunde bezeichnet. Technich möglich wurden diese Aufnahmen durch die Erfindung von mechanischen Verschlüssen, wie dem hölzernen Fallbrettverschluss, der ab ca. 1870 verwendet wurde, oder dem von Ottomar Anschütz 1888 erfundenen Schlitzverschluss, der bereits 1/1000 s Verschlusszeit realisieren konnte. Voraussetzung für die Momentfotografie waren sowohl Aufnahmematerialien mit hoher Lichtempfindlichkeit und Objektive mit hoher Lichtstärke.

Negativ (Definition), oder auch negative: fotografische Abbildungen mit umgekehrten Tonwerten werden als Negativ bezeichnet. Helle Flächen werden schwarz, dunkle Flächen werden hell abgebildet. Negativ/Positiv-Verfahren werden als zweistufige fotografische Verfahren bezeichnet, da das Positiv-Bild erst in einem zweiten Arbeitsschritt durch Umkopieren entsteht.

Objektiv (Definition), oder auch objective, lens: Ein Objektiv ist ein sammelndes optisches System, das eine reelle optische Abbildung eines Gegenstandes (Objektes) erzeugt. Es ist die wichtigste Komponente abbildender optischer Geräte wie Kameras. Objektive aus digitalen Kamerasystemen sind in der Regel mit digitaler Technik ausgestattet und in der Lage, über digitale Schnittstellen mit dem Kameragehäuse zu kommunizieren. Wichtige Bauformen für fotografische Objektive je nach Einsatzbereich sind Achromat, Aplanat, Apochromat, Aristostigmat, Biogon, Biotar, Distagon, Gaußsches Doppelobjektiv, Heliar, Hypergon, Pankratisches System (umgangssprachlich: „Zoomobjektiv“), Petzvalobjektiv, Periskop als symmetrisches Doppelobjektiv, Plasmat, Protar, Sonnar, Tessar und Cooke-Triplet

panchromatisch (Definition): Der panchromatische (von griech. pan = alles, jedes, chroma = Farbe) Schwarzweiß-Film ist fast für den gesamten sichtbaren spektralen Bereich von ca. 400 Nanometer (blaues Licht) bis ca. 700nm (rotes Licht) empfindlich. Er gibt alle Farbtöne, deren Wellenlänge zwischen ca. 420nm und ca. 680nm liegt, in entsprechenden Grauwerten wieder. Vogels orthochromatische Sensibilisierung wurde 1902 durch Adolf Miethe und Arthur Traube weiter verbessert; mit der so genannten panchromatischen Sensibilisierung wurde erstmals eine vollständige Tonwertrichtigkeit bei der Umsetzung von Farben in Graustufen erzielt. 1903 wird das Verfahren patentiert.

Photographie (Definition), oder auch photography: Photographie ist die veraltete Schreibweise im deutschsprachigen Raum bis in die 1960er Jahre. Neue Schreibweise ist Fotografie.

Planfilm (Definition), oder auch sheet film: Planfilme auf Kunststoffbasis löste in den 1940er Jahren die Glasplattennegative ab. Gängige Planfilmformate für die professionelle Fotografie sind 9 cm × 12 cm, 13 cm × 18 cm, 6,5 cm × 9 cm, 4" × 5" (10,16 cm × 12,7 cm), 5" × 7" (12,7 cm × 17,78 cm), 18 cm × 24 cm, 8" × 10" (20,32 cm × 25,4 cm), 11" × 14" (27,94 cm × 35,56 cm).

Planfilm (Definition), oder auch sheet film: Planfilme auf Kunststoffbasis löste in den 1940er Jahren die Glasplattennegative ab. Gängige Planfilmformate für die professionelle Fotografie sind 9 cm × 12 cm, 13 cm × 18 cm, 6,5 cm × 9 cm, 4" × 5" (10,16 cm × 12,7 cm), 5" × 7" (12,7 cm × 17,78 cm), 18 cm × 24 cm, 8" × 10" (20,32 cm × 25,4 cm), 11" × 14" (27,94 cm × 35,56 cm).

Polaroid (Definition): Der Firmenname Polaroid ist zum Synonym für Sofortbildfotografie geworden. Edwin Land gründete 1937 das Unternehmen Polaroid, das zunächst Polarisationsfolien für Sonnenbrillen herstellte. 1947 stellte Polaroid die ersten Sofortbildverfahren auf Basis von Farbstoffdiffusionsverfahren vor. Beim Trennbildverfahren werden die Bilder samt Film nach der Belichtung seitlich aus der Kamera gezogen, wobei der Film zwischen zwei Walzen hindurchlief, die wiederum die Entwicklerpaste zwischen Positiv und Negativ verteilten. Nach ungefähr 30 bis 90 Sekunden Entwicklungszeit kann man das fertige Positiv abziehen. Mit einer aufwendigen Entwicklung versuchte man, die Wartezeit und das Zwischennegativ zu umgehen. Die Kameras für das 1973 vorgestellte System SX-70 schoben das gerade belichtete Bild stets motorisch unmittelbar nach der Aufnahme heraus; dann konnte man beobachten, wie sich das Bild in den nächsten Minuten entwickelte. Es handelte sich um einen Integralfilm, d. h. alle Filmbestandteile sind im ausgeworfenen Bild integriert – das Bild braucht nicht vom Negativ getrennt werden und hinterlässt somit keinen Abfall.

Positiv (Definition), oder auch positive : Der Begriff "positive" wurde vom englischen Astronomen Herschel 1839 erfunden. Er beschreibt das fertige Papierbild, das durch das Umkopieren von einem Negativ erhalten wird.

Rasterverfahren (Definition): Mit Rasterverfahren werden Farbrasterverfahren wie die Autochromplatten und Linienrasterverfahren für die frühe Farbfotografie beschrieben. Rasterverfahren waren vor allem in den Erfinderländern Deutschland und Frankreich verbreitet.

Rasterverfahren (Definition): Mit Rasterverfahren werden Farbrasterverfahren wie die Autochromplatten und Linienrasterverfahren für die frühe Farbfotografie beschrieben. Rasterverfahren waren vor allem in den Erfinderländern Deutschland und Frankreich verbreitet.

Reflexkamera (Definition): Bei der Reflexkamera wird über einen Reflexspiegel das Bild vom Objektiv direkt zu einer Mattscheibe geleitet. Dieses Reflexbild dient einer exakten Scharfstellung und Ausschnittsbestimmung. Vor der eigentlichen Aufnahme wird der Spiegel aus dem Strahlengang geschwenkt und der Film kann belichtet werden. Kleinbild-Spiegelreflexkameras (z. B. Ihagee Kine-Exakta) gibt es Reflex-Box-Kameras (z. B. Ihagee Roll-Paff-Reflex) und Klapp-Reflex-Kameras (z. B. Ihagee Patent-Klapp-Reflex).

Rollfilm (Kodak Nomenklatur) (Definition): Anfangs wurden die Verpackungen von Rollfilmen mit den Namen der Kameras versehen, zu denen die Filmrolle passt. Um dieses System zu vereinfachen, wurde von Kodak eine Nummerierung eingeführt in der Reihenfolge ihrer Einführung, beginnend mit dem ersten Kodak-Film dieses Typs, der 1895 mit der Bullet-Kamera Nr. 2 als Nummer 101 eingeführt wurde. Dieses Nummernsystem erschien aber erst 1913 in den Kodak Preislisten. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Nummern 101 bis 129 verwendet. Die Nummern 106 bis 114 wurden für Filme verwendet, die für Cartridge Roll Holders vorgesehen waren, die in entsprechenden Plattenkameras verwendet werden konnten.

Rollfilm (Tageslichtrollfilm) (Definition), oder auch en: roll film; fr: pellicule en bobine: Als Rollfilm (seit 1892 eigentlich: Tageslichtrollfilm) bezeichnet man fotografischen Film, der offen auf eine Spule konfektioniert wird. Die Bezeichnung entstand im Unterschied zur Fotoplatte oder zum Planfilm. Als biegsamer Schichtträger wurde ursprünglich Papier (siehe auch stripping film), später die leicht entzündliche Nitrozellulose (John Wesley Hyatt, 1868) sowie ab etwa 1908 die schwer entflammbare Acetatcellulose (Sicherheitsfilm) verwendet. George Eastman (später Kodak) ersetzte das Papier in den Nachfolgemodellen ab 1889 (Kodak 4, Kodak Junior 3 etc.) durch einen Transparentfilm auf Zelluloidunterlage, den er 1889 als American Film patentieren ließ. Den Zelluloid-Rollfilm mit einer Bromsilber-Gelatine-Schicht hatte allerdings bereits 1887 Hannibal Goodwin patentieren lassen; der folgende Rechtsstreit zog sich bis zur Löschung des Kodak-Patents 1898 hin. Bis dahin hatte Eastman allerdings bereits eine marktbeherrschende Stellung in der aufkommenden Fotoindustrie erreicht und einen neuen Massenmarkt erschlossen. Der Foto-Rollfilm auf Zelluloidbasis ersetzte nicht nur die Fotoplatte, sondern bildete auch die Grundlage für den Kinefilm, den Edison beidseitig perforierte und so den modernen fotografischen Laufbildträger schuf. Rollfilm ist im Gegensatz zu Kinefilm und 35-mm-Film (Kleinbildfilm) nicht perforiert.

Shirley Card (Definition): Ab den 1940ern orientierten sich die Fotolabore für Jahrzehnte bei den Farben der Bildentwicklung am Hautton der abgebildeten Personen. Und die Kalibrierung erfolgte an einer Vorlage einer Frau kaukasischer Ethnizität- der sogenannten „Shirley-Card“. Die weiße Frau galt als Maßstab für unsere Farben auf Fotografien und auch Farbfilmen, das Schönheitsideal ein heller Hauttyp. Das war der Standard für „normal“ oder „neutral“. Jean-Luc Godard lehnte es 1977 bei Dreharbeiten in Mozambique ab, mit Kodak zu filmen, bezeichnete das Filmmaterial als „rassistisch“- dunkelhäutige Menschen werden unterbelichtet, hellhäutige als überbelichtet wiedergegeben.

Silberfotografie (Definition): Silberfotografie ist der Oberbegriff für fotografische Verfahren, die auf der Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen basieren. Sie dominierten von 1839 bis 2004 die Welt der Fotografie. Silberfreie Verfahren entwickelten sich zunächst lediglich als Kunstdruckverfahren. Erst in den 1990er Jahren kamen mehr und mehr elektronische Verarbeitungs- und digitale Aufzeichnungsverfahren zum Einsatz. Die chemische Grundgleichung der Silberfotografie ist.

Silber-Gelatine Abzug (Definition): Das mit der chemischen Emulsion Silber-Gelantine beschichtete Fotopapier war im vergangenen Jahrhundert der am häufigsten verwendete Bildträger eines schwarz-weiss Foto-Positivs. Andere Verfahren ( Brohm-Öl-Druck, Pigment-Druck, Gummi-Druck ect. ) kamen auf Grund ihres technischen Aufwands und hohen Kosten deutlich seltener zur Anwendung. Eignen sich diese Techniken besonders für Foto-Motive, die eher eine stimmungsvolle, weichgezeichnete, impressionistische Ästhetik vertragen ( Landschaften, Portraits ), so ist der Gelantine-Silber-Abzug durch seine hohe Tiefenschärfe und kühl-metallische Tönung der ideale Bildträger für Foto-Motive aus dem Architektur-, Technik- und Werbebereich. So kann es nicht verwundern, dass gerade die an der Ästhetik des Bauhauses orientierten Fotografen der 1920er und 30er Jahre Silber-Gelantine-Abzüge anderen Positiv-Verfahren vorzogen.

Silberhalogenide (Definition): Als Silberhalogenide bezeichnet man chemische Verbindungen des Elements Silber mit den Halogenen. Neben Blei und Quecksilber ist Silber das einzige Element, das mit Halogenen schwerlösliche Salze, die Silberhalogenide, bildet. Zu den wichtigsten lichtempfindlichen Silberhalogeniden gehören Silberfluorid (AgF), Silberchlorid (AgCl), Silberbromid (AgBr) und Silberiodid (AgI). Durch Einwirken von Licht wird das Silberkation (Ag+) zu elementarem Silber reduziert. Feinverteiltes elementares Silber ist schwarz.

Silbersalz Diffusionsverfahren (Definition): Diffusionskopierverfahren, das Entwickeln eines Negativbilds in einer fotografischen Schicht in Gegenwart eines Silberhalogenidlösungsmittels (Fixierentwicklung). Das unbelichtete Silberhalogenid wird aufgelöst und diffundiert in eine im engen Kontakt mit der Negativschicht befindlichen Bildempfangsschicht, die Keime für eine physikalische Entwicklung, z. B. kolloidales Silber, enthält. Dort entsteht ein positives Silberbild. Das 1941/42 entdeckte Verfahren fand Eingang als Kopierverfahren im Büro und in der Sofortbildfotografie.

Spiegelreflexkamera (Definition), oder auch SLR: Das durch das Objektiv der Kamera einfallende Licht wird in einer einäugigen Spiegelreflexkamera vom schräg stehenden Schwingspiegel nach oben reflektiert und gelangt auf die Einstellscheibe des Suchersystems. Mit einer Sammellinse (Feldlinse) und durch die Reflexion innerhalb des Dachkantpentaprismas wird das Bild schließlich im Sucher sichtbar. So erscheint im Sucher exakt dasselbe Bild, das beim Druck auf den Auslöser aufgenommen wird. Die erste Spiegelreflexkamera wurde 1861 von Thomas Sutton konstruiert.

Umkehrentwicklung (Definition): Durch eine Umkehrentwicklung können durch einen modifizierten Entwicklungsprozess eines Schwarzweißfilms direkte Positive hergestellt werden. Die Umkehrentwicklung erlangte große Bedeutung für die Herstellung von Positiv-Dias wie bei den Farbraster-Verfahren der Autochrome-Platten zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder den Farbdiafilmen, wie sie in den 1930er Jahren von AGFA und Kodak auf den Markt kamen. Die Umkehrentwicklung basiert darauf, dass zunächst eine übliche Erstentwicklung des latenten Bildes vorgenommen wird, die ein Bild aus elementarem Silber erzeugt, ohne die Verwendung eines Fixierbades. Das unbelichtete Silberbromid befindet nach der Entwicklung immer noch in der Schicht. In einem anschließenden Bleichbad aus Kaliumbichromat und Schwefelsäure (jeweils 5 g auf 1000 ml) wird das bei der Erstentwicklung entstandene negative Silberbild zu wasserlöslichem Silbersalz umgewandelt und ausgewaschen. Das verbleibende Silberbromid wird durch eine ganzflächige Belichtung in ein neues latentes Bild umgewandelt und bei einer erneuten Entwicklung schwarzem Silber reduziert und anschließend fixiert. Es entsteht ein Positiv-Dia.

Verschluss (Definition), oder auch shutter (en.), obturateur (fr.): Der Verschluss steuert die Zeit der Belichtung des lichtempfindlichen Materials in einer Kamera. Anfangs waren die Belichtungszeiten so lang, dass ein manuelles Öffnen und Schließen einer Klappe vor dem Objektiv ausreichte, um die Belichtungszeit zu steuern. Später kamen mechanische Verschlüsse zum Einsatz die sich vor dem Objektiv (Fallbrettverschluss oder Klappenverschluss), im Objektiv (Zentralverschluss) oder vor der Fotoplatte oder dem Film (Schlitzverschluss) befanden. Die Herstellung von Verschlüssen wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer Schlüsseltechnologie für die Herstellung von Kameras. Alfred Gauthier fertigte Ibsor, Vario, Pronto und Prontor Verschlüsse. Friedrich Deckel in München fertigt die Compound und Compur-Verschlüsse. Die Hersteller von Kleinbild Spiegelreflexkameras verwendeten für ihre Geräte eigene, selbst entwickelte Schlitzverschlüsse.

Vintage Print (Definition), oder auch Originalabzug: Der Begriff Originalabzug oder englisch Vintage Print bezeichnet in der Fotografie einen Abzug, der unmittelbar nach Entstehung des Negativs vom Fotografen selbst „oder mindestens unter seiner direkten Aufsicht“ hergestellt wurde. Sie sind insofern die „Originale“ der Kunstform Fotografie, als prinzipiell von einem Negativ beliebig viele Abzüge hergestellt werden könnten. Vintage Prints werden in der Regel vom Fotografen signiert und/oder nummeriert. Auf dem Kunstmarkt versteht man unter Vintage Prints aber auch Drucke, die mit heute nicht mehr gebräuchlichen Druckverfahren, z. B. Edeldruckverfahren, Farblithografie, Cromalin, Kupfer- oder Stahlstich, erzeugt wurden.

Vintage Print (Definition), oder auch Originalabzug: Der Begriff Originalabzug oder englisch Vintage Print bezeichnet in der Fotografie einen Abzug, der unmittelbar nach Entstehung des Negativs vom Fotografen selbst „oder mindestens unter seiner direkten Aufsicht“ hergestellt wurde. Sie sind insofern die „Originale“ der Kunstform Fotografie, als prinzipiell von einem Negativ beliebig viele Abzüge hergestellt werden könnten. Vintage Prints werden in der Regel vom Fotografen signiert und/oder nummeriert. Auf dem Kunstmarkt versteht man unter Vintage Prints aber auch Drucke, die mit heute nicht mehr gebräuchlichen Druckverfahren, z. B. Edeldruckverfahren, Farblithografie, Cromalin, Kupfer- oder Stahlstich, erzeugt wurden.

zweistufige Verfahren (Definition): Als zweistufige fotografische Verfahren werden solche bezeichnet, die zunächst ein Negativ erzeugen, wie die klassische Schwarzweiß- und Farbfotografie mit analogen silber-basierten Aufnahmematerialien. Die Negative werden nach dem Entwickeln des Aufnahmematerials in einem zweiten Schritt durch Umkopieren bzw. Vergrößern auf Positiv-Papier übertragen.

Verschleiß (Definition), oder auch deterioration: Fotografische Materialien unterliegen drei Hauptarten von Alterung: physikalischer, chemischer und biologischer. Physikalische Alterung besteht aus Oberflächenabnutzung, Kratzern, Dellen, Falten, Fingerabdrücken, Flecken, Schmutz und Emulsionsbrüchen. Chemische Alterung tritt häufig bei silberbasierten Fotografien auf und kann lokal oder insgesamt auftreten: das Verblassen des schwarzen Bildes in hellere Brauntöne und Gelbtöne ist verbreitet, ebenso wie die Bildung von silbernem Spiegeln auf der Oberfläche der Emulsion. Gleichzeitig können Bindemittel wie Albumin und Gelatine vergilben und sich verdunkeln, was zu einem Druck mit niedrigem Kontrast und Verlust von Details in den Lichtern führt. Biologische Alterung ist am deutlichsten bei Schimmelwachstum, insbesondere auf gelatinebasierten Materialien, und bei Foxing, das oft auf montierten Albumin-Drucken zu finden ist. Alterung ist im Allgemeinen irreversible, daher ist es wichtig, sie durch sorgfältige Handhabung und die Auswahl geeigneter Lagerbehälter und Ausstellungsbedingungen zu vermeiden.