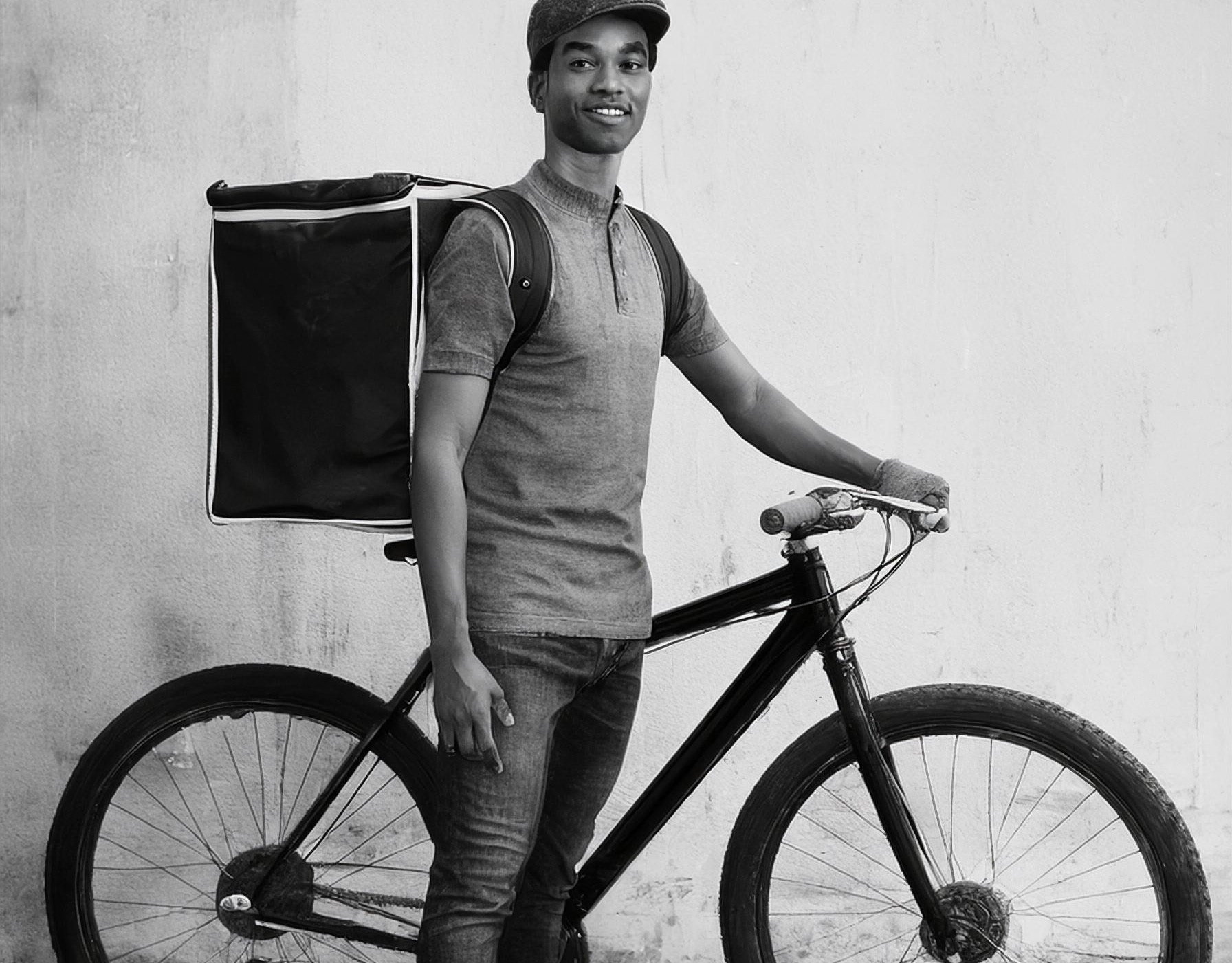

Die Fotografie des 20. Jahrhunderts fand vor allem in Schwarzweiß statt. Die Ikonen der künstlerischen Fotografie, der Reportagefotografie, der Porträtfotografie oder der Modefotografie wurden mit schwarzweißen Aufnahmen assoziiert. Der Schweizer Reportagefotograf Robert Frank sagte einmal: "Schwarz und Weiß sind die Farben der Fotografie. Für mich symbolisieren sie die Alternativen von Hoffnung und Verzweiflung, denen die Menschheit für immer ausgesetzt ist.“

Die Schwarzweißfotografie war künstlerisch anerkannt und Fotoausstellungen, Fotobücher und Museen konzentrierten sich lange Zeit auf Schwarzweißfotos von bekannten Fotografen wie Attar Abbas, Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, Edward Weston, Sebastião Salgado, Ansel Adams oder Diane Arbus. Dies erzeugte einen sich selbst verstärkenden Effekt. Jeder Pressefotograf, Porträtfotograf oder Modefotograf, der von Aufträgen leben musste, bot seine Aufnahmen in Schwarzweiß an.

Der Reiz der Schwarzweißfotografie lag und liegt – auch im digitalen Zeitalter – in einer Mischung aus Ästhetik, Reduktion und Tradition. Ohne die Ablenkung durch Farbe werden Licht und Schatten, ebenso wie Kontraste stärker betont. Strukturen, Formen und Oberflächen treten deutlicher hervor. Schwarzweißbilder wirken oft klassisch und elegant. Sie sind weniger an eine Mode oder Zeit gebunden und erzeugen dadurch eine gewisse Zeitlosigkeit und künstlerische Tiefe.

Die Schwarzweißfotografie ist daher kein nostalgisches Relikt, sondern ein bewusster fotografischer Stil, der auch im digitalen Zeitalter kreative Möglichkeiten eröffnet. Aus einem Farbfoto nachträglich ein Schwarzweiß Bild zu machen, wird den Anforderungen an eine gute Schwarzweißfotografie allerdings nicht gerecht. Ein gutes Schwarzweißbild muss schon bei der Aufnahme in schwarzweiß gedacht werden.

Die Geschichte der Fotografie wurde über einen langen Zeitraum durch die Schwarzweißfotografie dominiert. Das konsequente Festhalten der meisten professionellen Fotografen an der Schwarzweiß Fotografie bis weit in die 1980er Jahre hinein hatte auch ganz praktische Gründe. Schwarzweiß konnte der Fotograf im eigenen Fotolabor selber verarbeiten und hatte damit die Möglichkeit, die Qualität, den Kontrast und auch die Wahl der Fotopapiere selber zu bestimmen. Außerdem waren Schwarzweiß Materialien deutlich günstiger als Farbfilme und deren Entwicklung, die in spezialisierten Laboren durchgeführt werden musste.

Peter Golz: Rennender Mann, aus meiner ersten Fotoausstellung in Aachen, 1974

Für mich war die Schwarzweißfotografie in den 1970er Jahren ein ergiebiges Experimentierfeld. Filme selber entwickeln, Fotos im eigenen Fotolabor vergrößern und dabei künstlerisch zu verfremden, waren eine Leidenschaft.

Aufnahme: Peter Golz, 1973

Schwarzweiß-Fotos waren auch ein taktiles Medium. Das Fotopapier und seine Oberflächenstruktur waren integraler Bestandteil der Komposition. Es gab hunderte von Schwarzweiß-Materialien vom klassischen Baryt-Papier, über kunststoffbeschichtete Papiere bis zum Foto auf Stoff, die in unterschiedlichen Gradationen und mit verschiedenen Oberflächen zum Experimentieren zur Verfügung standen.

Peter Golz, Paris, 1974

Hochempfindliche Schwarzweiß-Filme erzeugten ein körniges Raster, das für eine typische Weichheit in den Aufnahmen führte.

Peter Golz: Der junge Mann in der Baumschlucht, 1973

Peter Golz, Flohmarkt in Bern, 1972

Peter Golz, Kunststudentin in Bern, 1972

Peter Golz, Porträtstudie eines Schauspielers, 1980

Peter Golz: Ballettprobe zu Egmont, Bonn, 1982